|

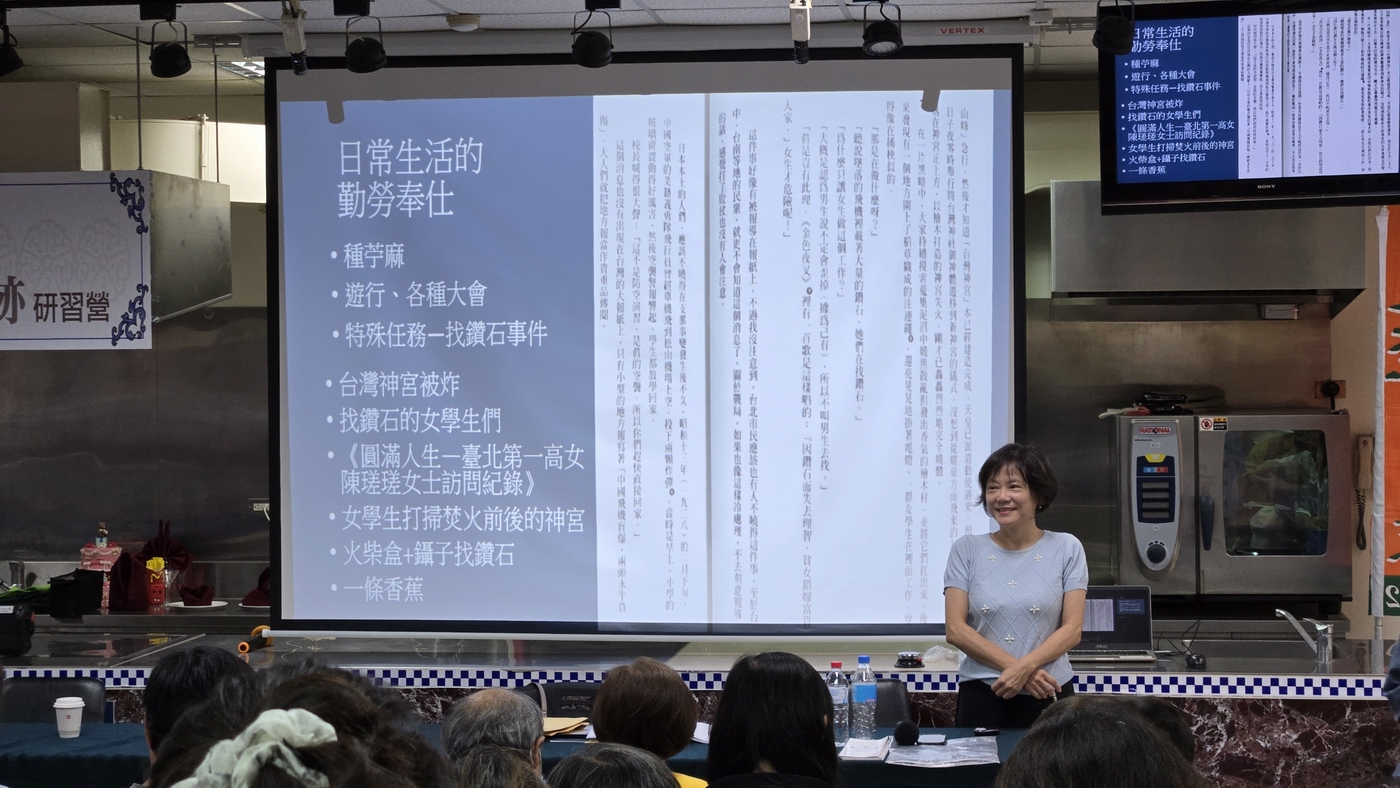

室內上課一景,左為李筱峰教授、右為溫振華教授。點圖可放大觀看

活動:第27回 夏季學校

主題:戰爭記憶.中台尋跡

時間:2025年7月18~20日 (五~日)

地點:明台高中

主辦:吳三連台灣史料基金會

吳三連台灣史料基金會,2025年第17回夏季學校,主題「戰爭記憶.中台尋跡」,圍繞「終戰80」,認識自己土地的故事,也許生活周遭經常路過的地方,背後有大故事。

自己這次新的收穫是:戰爭記憶、防空碉堡+吊鐘型機槍堡、烏溪堤防+台中戰俘營紀念碑、「火雲邪神」、麻~

1945年8月15日,第二次世界大戰結束,身為日本第一個殖民地的台灣,是戰敗國。當時台灣人口600萬人,台灣人日本兵約28萬人,約有1/20-1/30台灣人的祖先投入戰事,但「世小(si-sú)」多不知道。

二戰記憶

1945年10月25日中華民國接受盟軍命令來託管台灣,台灣人變成昔日敵人中華民國的子民,自然被視為敵人,國民政府在1946年10月24日公佈「戰爭罪犯審判條例」,幸運回到台灣未戰死異鄉的台灣兵,被當成「戰爭罪犯」,加上緊接而來的228、白色恐怖驚恐年代,可以滅跡的資料被燒掉、丟掉,以免成為罪犯證據。那個年代,說你是罪犯,你就是罪犯。

隨著逐漸被挖掘的紀錄,台灣人日本兵足跡遍及各地,「南進政策」的南洋、中國東北、東南亞、內地(日本)造飛機的少年工、西伯利亞(最北)、澳洲(最南)……等。本島人被「戰爭動員」,以應戰事。

根據楊双子的研究,殖民地稱殖民母國為「內地」。

請參【鄭弘儀|話時代人物】(2025/6/29):"文學界奧斯卡"得主楊双子 書寫過去是為了走向未來! 尋根認同"台灣是台灣人的台灣" 楊双子意為楊氏雙胞胎共寫台灣文學(31:43-32:33談「內地」)

隨著二戰結束,原來中國東北的台灣人日本兵,被帶到西伯利亞戰俘營,寒冷到無法想像的溫度,睡覺的地方有上下舖,中間有一個熱氣,睡到半夜上下舖戰俘要交換睡,否則下舖戰俘會凍死(熱氣往上升),陳力航老師把阿公的戰爭經驗寫成《零下六十八度》書籍。

防空碉堡+吊鐘型機槍堡

走讀大肚山都會公園看防空碉堡、吊鐘型機槍堡,水湳經貿園區也有一個吊鐘型機槍堡。

水湳經貿園區充斥新建案,好奇的想著,往後入住的人可能會好奇,這顆大水泥是什麼?怎麼還有洞洞?怎麼會在這裡?殊不知,這裡以前是飛機場,這是軍事設施,這顆是「原日軍台中飛行場機槍堡」。

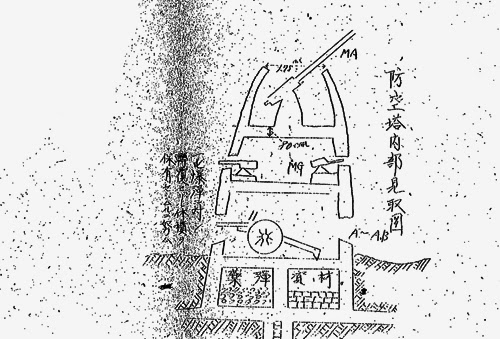

如果看到吊鐘型機槍堡,表示地下還有2個密室,地道相連,支援彈藥等物資。網路資料查到這竟是「台灣限定軍事建築」,還有剖面圖,更容易理解。

……而在設計上的要領,則希望以三座為一群,數群互相支援的模式,並有地下連通道相接來構築。

……從附圖上來看,這種防空塔的設計地下層為資材與彈藥集放處,第一層是平射的大砲,第二層是機關槍,最上層則是高射砲。

(Source: 飛行場の測候所/二戰時日本軍隊的「臺灣限定」防空塔)

左:二戰遺址日治時期吊鐘型機槍堡,在都會公園北側的中大肚3102高地。

右:剖面圖。圖片來源: 飛行場の測候所/二戰時日本軍隊的「臺灣限定」防空塔

清泉崗機場、水湳機場、大肚山,在平面覺得很遠,但地圖看來相鄰不遠,橫跨台中數個行政區,是軍事防守要地。

美軍自1950年駐紮清泉崗機場,歷20年,美軍宿舍的「美僑新村」在台中,街道名「美村路」、「中美街」、「華美街」保留歷史痕跡。近美村路、民生路交叉口的「美軍俱樂部」未被盧秀燕市府保留,但隔一條街的「美軍豆乳冰」倒是提醒「美軍」駐台的歷史。

“分叉”一提,「美軍豆乳冰」和大地一樣是同意罷免的「友善店家」,請大家多多支持、“交關(kau-kuan)”。

More~蔡金鼎老師撰稿:

二戰前後,大肚山的軍事部署並沒有重大的改變,不論是日軍或後來的「國軍」,為了掩護重要的公館機場/清泉崗機場(日本海軍飛行場,戰後擴建為清泉崗機場)與陸軍飛行場/水湳機場(2004年終止運作),將大肚山劃分為北、中、南三個軍事防空區,原本有一座日軍吊鐘型碉堡與九座戰後國軍所設計的圓柱型反空降堡,其中二座遭到拆除,剩下七座已列為臺中市歷史建築,包括目前都會公園內東西側兩座碉堡。

(Source: 步佈台灣/數位走讀地圖/02冷戰時期防空碉堡(東))

烏溪堤防+戰俘營紀念碑

往返「台灣聖山-生態教育園區」,常行經中投公路舊正交流道一帶的烏溪堤防,原來是Made in Japan.

之前就曾好奇,這裡堤防「頂真(tíng-tsin)」堆疊的樣式,會是國民黨時期建造的嗎?

舊正一帶的烏溪堤防。

走讀「經濟部水利署水利規劃分署舊正辦公室」(原名水利規劃試驗所舊正園區),才知道原來是日治時期整治(1915年展開調查、1931年動工),後期戰俘參與其中。(請參《測繪河流:近代化下臺灣河川調查與治理規劃圖籍》,p.158-173)

經濟部水利署水利規劃分署舊正辦公室,園區內有豐富的陳列資料。

烏溪是台灣第三大河,身為中部人竟然不知,原來烏溪俗稱「大肚溪」,解惑。

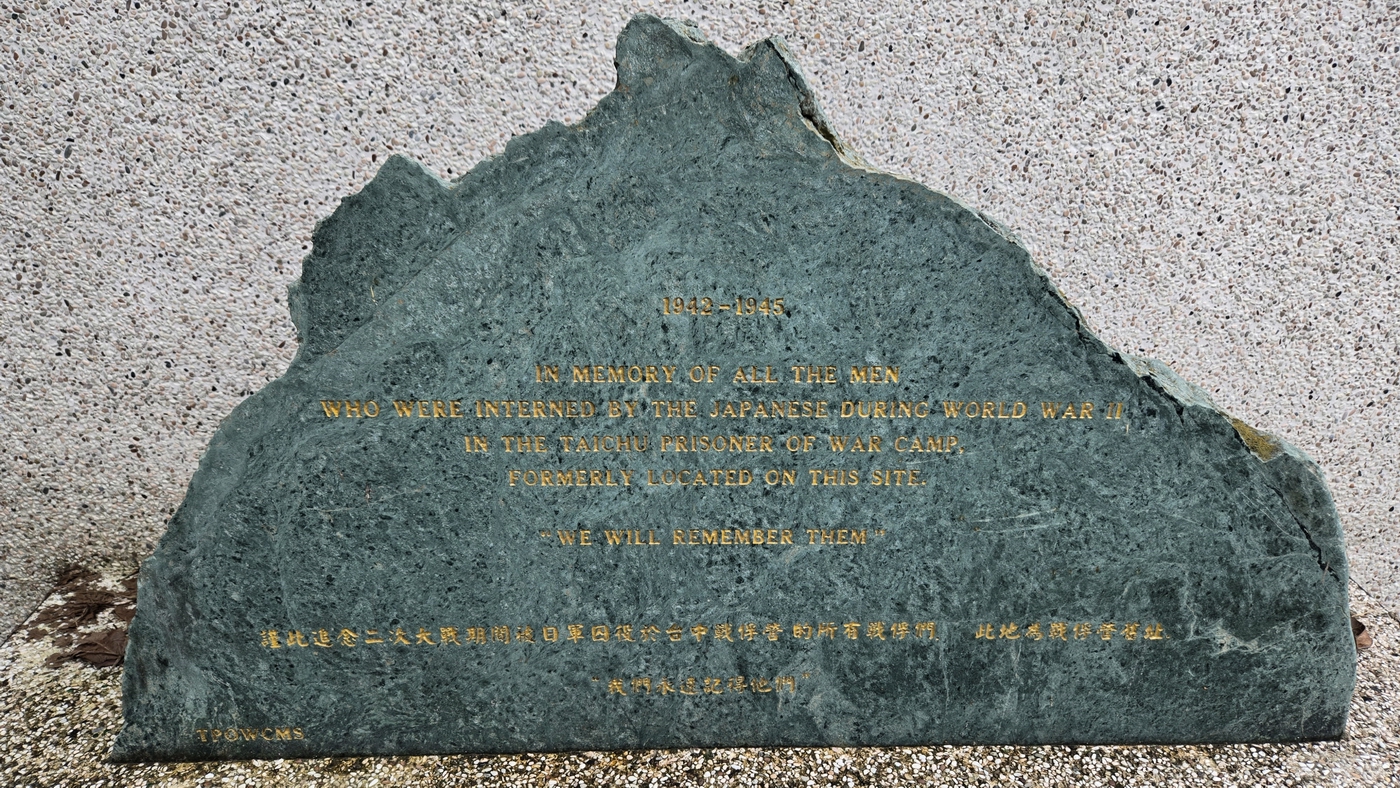

園區一帶在二戰時期曾是戰俘營,霧峰戰俘營(全台共16處戰俘營),1942/9-1944/7,讓俘虜從事堤防與橋樑修築等勞役。這裡樹立「戰俘營紀念碑」,參觀前可先去電確認開放時間。

戰俘營鮮為人知的歷史,由加拿大的何麥克(Michael Hurst)先生研究並推動立碑,口述訪問戰俘及其家屬出版《Never Forgotten(永不遺忘)》書籍。

經濟部水利署水利規劃分署舊正辦公室,園區內的戰俘營紀念碑。

「火雲邪神」

學員之中,有一位很特別的先生,獨來獨往,穿著看來“有年紀”的無袖背心、短褲,揹著“有年紀”肩背包,穿搭拖鞋。每堂課都坐在第一排上課,而且沒有打瞌睡;走讀時也緊跟著導覽老師。吃桌菜時專心進食,沒有閒聊,但有個特別的動作,先用公筷夾把菜餚到自己的小盤中再食用。

經驗告訴我,不要以貌取人,一定有故事。藉機攀談後,才知道原來是退休英文老師-謝老師,家人都在國外+吸收新知,所以隻身來參加營隊,腳趾不適才穿拖鞋(最後一天結業式改正式衣著+皮鞋)。

有種遇到「火雲邪神」的fu,沒有不敬,烏矸仔貯豆油,看袂出。「火雲邪神」是周星馳《功夫》電影中的角色,你以為是個流浪漢,其實是深藏不露的高手手手手(回音)。

謝老師在「戰爭動員時的日常生活」課後,排著長長隊伍請教鄭麗玲老師,戰時的水怎麼準備?鄭老師覺得這是個很好的研究題材,當初沒有想到這塊。自己又一次在心中哇哇哇!謝老師真的是厲害的高手~

退休的英文老師謝老師,外表像鄰家大哥,學識豐富,馬賽克處理保持神祕感。

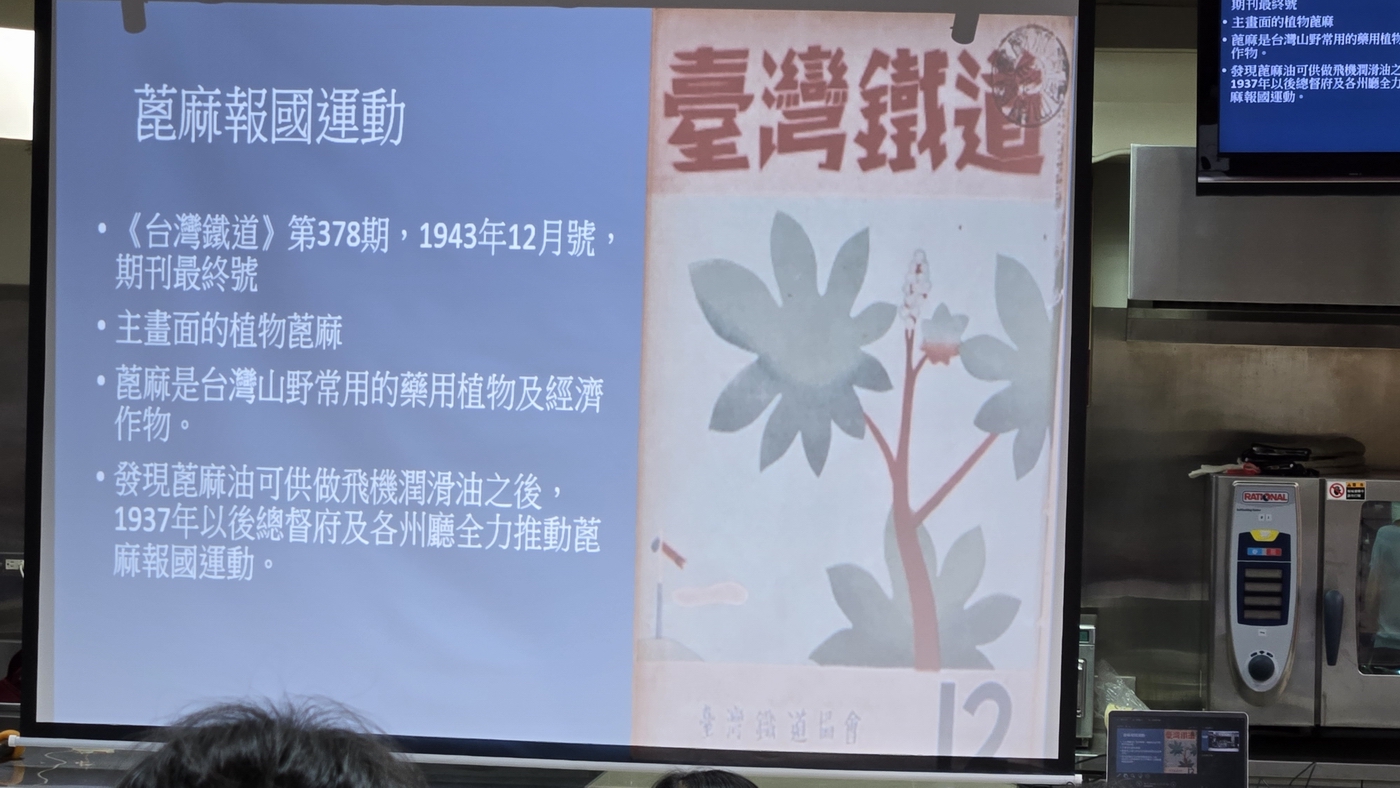

麻

鄭麗玲老師簡報中的「蓖麻報國運動」和「種苧麻」,好奇的發問是麻薏嗎?自己是老台中從小就喝麻薏湯長大,「厚工」的程序像阿媽疼孫才可得一碗麻薏湯,引發小小討論,加上戴寶村老師的補充,得知不同的麻有不同作用,如下:

蓖麻,做飛機潤滑油(1937年推「蓖麻報國運動」)

苧麻,做纖維,做線、布

瓊麻,做船艦纜繩

黃麻,做麻袋。嫩葉可食=麻薏

亞麻,做衣服,透氣、排汗

之前聽到「寶島全世界」節目,主持人鄭弘儀先生訪問楊双子,其中談到黃麻的嫩葉可食,就是麻薏湯。而黃麻桿可當「屎篦」(sái-pue)擦拭大便,就是那個年代的五月花柔軟衛生紙吧!?(可參:厚話屎)

請參【鄭弘儀|寶島全世界】(2025/2/7):台灣作家第一人!楊双子《臺灣漫遊錄》以書寫昭和臺灣縱貫鐵道美食之旅,尋根認同,獲美國國家圖書獎!來賓:楊双子 美國國家圖書獎得主(12:20-16:30談麻薏湯)

鄭麗玲老師談「戰爭動員時的日常生活」,其中一項是「麻」。

update 日本人遺骨安置所

自己曾在2012年文章寫到,台灣原有三處收納日本人遺骨,此次走讀,才知只剩台中寶覺寺較完整。

既然談到寶覺寺,寺內的「日本人遺骨安置所」紀念碑也要認識。二戰終戰後,日本人在台灣的遺骨主要收納在三個地方,北部在北投的中和禪寺,中部在台中的寶覺寺,南部則在高雄市覆鼎金公墓。

(Source: 「從高麗犬(狛犬)談起」)

台中寶覺寺的「日本人遺骨安置所」。

懷念炎憲老師

2013年參加過第16回夏季學校,那次主題是「台灣好樣For the Young!台灣典範人物」,我的論文指導老師張炎憲教授(時任吳三連台灣史料基金會秘書長),陪同上課、穿梭其中,懷念的身影,已是12年前,時光飛逝。

此次原地上課,同樣的明台中學、一樣的上課教室,認識舊雨新知、許多不見的師長們安好,吳三連台灣史料基金會依舊打拼,每個時期不同的階段性任務,大地相同。

左:2013年夏季學校結業式身影,永遠的炎憲老師。右:兩位老師在教室後的一景,路過隨手拍下經典照片。

回顧主題》

2025年第27回夏季學校「戰爭記憶.中台尋跡」

本次以台灣人對二戰戰爭記憶為主題,邀請學者專家陳翠蓮、李筱峰、温振華、陳力航、鄭麗玲、戴寶村、戴文鋒等人,探討二戰相關議題--戰爭、世代與政治認同、台灣人的戰爭記憶、戰爭動員時的日常生活、台籍日本兵、俘虜營、船難、以及戰爭中傳說的故事,同時安排與二戰相關的紀錄片,邀請導演李立劭現身說法,與學員共同探討及反思。亦安排走讀行程,實際走訪以台中地區為主的二戰歷史遺址,邀請專家陳彥斌、蔡金鼎導覽解說。透過本次的研習課程,期能喚回民眾對二戰的集體記憶,並清楚重建及形塑真正屬於台灣人的史觀。

(Source: 吳三連台灣史料基金會)

延伸閱讀:

《終戰八十 全民寫史》戰爭記憶相關書籍

Frog老師-快手速記課程精華

|